4 - مشاكل ورؤية(ج):

فاستحضار الإرث الديني والمسار التاريخي والتراكم الثقافي والحضاري، بالموازاة مع الواقع المعاصر للمجتمعات، وبالمقارنة مع ما أحرزته بعض البلدان من تقدم في الكثير من المجالات، لبلورة رؤية التطوير ورسم المسار المستقبلي لبلدان العالم الإسلامي بما يكفي من الحكمة والتبصر اللذين يقتضيهما تحسين شروط العيش المشترك والإقلاع الاقتصادي والسياسي والعسكري السريع، يفتح الباب أمام إحقاق التوازن بين المصالح الوطنية لكل مكونات المجتمع وبين شروط الانسجام الداخلي، بما يوفر إمكانيات هائلة للالتزام بالتنمية المستدامة والممارسات المبتكرة. وعلى أساس هذه المحددات الكبرى المعبرة عن سقف الطموح الوطني في ظل الظروف الدولية والوطنية التي نمر منها، يبدو أن لا أحد يختلف من حيث الموقف على رفع التحدي لمواصلة المسار التنموي لتحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، في إطار بناء مجتمع متقدم وأكثر تضامنا. كما أنه لا يوجد اختلاف من حيث المبدأ على التمسك بالقيم الدينية وبالثوابت الوطنية الراسخة والتشبث بمنظومة القيم الأصيلة وتقوية التماسك الاجتماعي وأواصر الترابط العائلي.

فإلى اليوم، لم تعرف مجتمعاتنا بمختلف تعبيراتها أي تبرم صريح عن مرجعيتها الدينية أو انفصال عن أصولها وقواعدها، إلا ما قد يكون من عبث وتفاهة بعض من لا يقيم وزنا لرجاحة التفكير في تحسين شروط العيش المشترك وتجويد العلاقات والتفاعلات بين الناس للتعايش في أمن وسلام. والتيارات المتجاذبة آراؤها ومواقفها سياسيا ومذهبيا، لا تخرج عن سياق محاولة الإجابة عن سؤال إعادة النظر في الأدوار التي يمكن للتدين أن يطلع بها تجاه الحاجات المادية للمجتمع وإكراهات ومشاكل أداء مؤسسات الدولة وإمكانات بلوغ غايات التنمية والدمقرطة والتحديث.

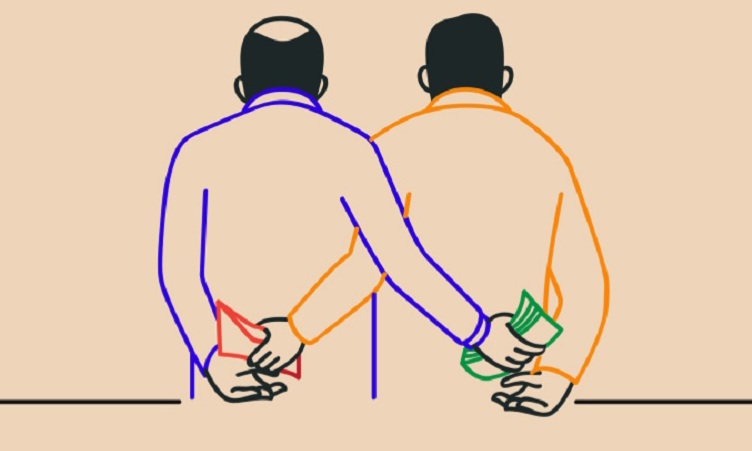

غير أنه لا يمكن نفي أن التدين في بعض تجلياته المسلكية عرف خروجا عن المألوف، من حيث تمثل قيم الدين واستيعاب تحولات المجتمعات. وهو شكل من أشكال الانحراف الذي أخذ يُخضِع المقاصد والأحكام الشرعية للاستخدام المصلحي الضيق اجتماعيا وسياسيا، وسار على درب استيراد نماذج الغلو والتطرف من تجارب دولية فاشلة. وباستخدام البعض لأساليب الترهيب والتشهير في المواجهات الفكرية والسياسية على أرض الواقع برز التدين كقضية للتداول والنقاش، وأدى إلى تصاعد وتيرة الدعوة الصريحة والمباشرة إلى عدم إقحام الدين وتنزيهه عن الدخول به في مجال الصراع المصالحي، وإلى تحرير السياسة والاقتصاد والاجتماع من إكراهات التقديس والتعالي والخلود، وإلى تخليص التنافس السياسي والاجتماعي من مسوغات الإقصاء الديني والمذهبي.

فالفاعلون، بمختلف اتجاهاتهم الفكرية، ينبغي أن تكون لهم رؤية لمفهوم الوضوح في الاختيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية كَزَادٍ معنوي يُذكي حماسهم في لحظات من التاريخ المعاصر للمجتمعات، وهي الرؤية التي ينبغي أن ترتكز على قيم ومبادئ تشكل منطلقا وموضوعا للتعاقد على اختلاف المرجعيات والانتماءات. وإذا كانت الظروف والشروط التاريخية الحديثة عملت على تفريخ العديد من الحركات السياسية ذات الطابع الديني، فإن المثقفين والأكاديميين وأولئك العاملين بإطارات الإرشاد والتوجيه الديني الرسمي لهم دور في جزء من مآلات الأوضاع المختلّة، مما جعل الأمور تؤدي إلى حصول كل احتمالات النكوص في الوضع الراهن من حيث التنظير والتطبيق في مجال الفكر الديني على العموم.

ومن يذهب إلى أن جوهر الخلاف بين الحداثيين والمحافظين هو خلاف بين من يؤمن بنسبية الفكر الإنساني وبين من يؤسس طروحاته على الدين كي تبدو مطلقة، يسقط في فخ خطير لما له من عواقب على مستوى استشراف الأفق المستقبلي للأوطان والمواطنين، على اعتبار أن مشروع التيار السياسي الديني لم يتمثل في إقامة دولة دينية سالمة ومسالمة، بقدرما كان يتجسد في دعم توجه إقامة دولة حائزة على العناية الإلهية ومسؤولة أمام الله على القيام بمهام جهادية تجاه كفر الدولة والمجتمع. وهو ما طرح على مختلف القوى سؤال القدرة والكفاءة في تأطير الإشكال الديني واستيعابه وفهمه، قبل سؤال التغلب على مشاكل الإشعاع والاستقطاب والمواجهة.

واعتبارا للضغوط التي أصبح يمارسها الواقع الاجتماعي والسياسي بمختلف تجلياته، المتمثلة – في جزء منها – في بروز وظهور العديد من الآفات ذات الصلة بغياب الخيوط الناظمة للتصور من موقع قوى التغيير داخل المجتمعات، واعتبارا للرغبة الملحة في إحداث تقارب على مستوى مقومات وخصائص الرؤية المؤطرة للإشكالات الفكرية والثقافية والسياسية، ما هي آفاق التفكير المشترك في الأوضاع الراهنة المتسمة ببروز قوى تعبر ـ خطابا وممارسة ـ عن بوادر النكوص والتراجع؟ وما هي حدود تفاعل النخب المثقفة مع محيطها وما يطرحه من قضايا وإشكالات عميقة تستلزم تجنيد الطاقات من أجل فك ألغازها، ومع مكونات المشهد من فاعلين اجتماعيين وسياسيين وتقنيين وما يطرحوه من إجابات على هذه القضايا والإشكالات؟

وفي اعتقادنا، لا يمكن التعاطي مع ظاهرة صعود واستقواء حركات سياسية واجتماعية بميول واتجاهات دينية إلا من خلال الارتكاز على قاعدة التعامل الفكري والسياسي المستند إلى المبدأ القائم على الديمقراطية، والتنافس على قاعدة المصلحة الوطنية، وعدم التوظيف السيئ لثوابت الأمة. فأمام فظاعة ما ارتكب من جرائم باسم الدين أصبح التدين يثير مشاكل عديدة مرتبطة بالأوضاع العامة، وهو ما كشف عدم التوفر على القدرة الاستباقية لإبراز تأثيرات ذلك على التنشئة والتربية والتمكن من إيجاد سبل التجاوز المتاحة.

ولن نبالغ في التقدير إن ذهبنا إلى القول إن هذا البعد من النقاش لم يعرف بَعْدُ الجدية اللازمة، لمَدِّ مختلف الفاعلين بالمؤشرات الدالة على المستويات الفعلية للتخلف الكامنة في بنية مجتمعاتنا وبالعوامل التي قد تساعد على تلمس مخارج ممكنة لهذه الأوضاع. خاصة وأن أي عمل يتغيّى التحقق من مصداقية الفعل، لن يكون مُوفَّقا سوى في حالة الأخذ بعين الاعتبار التعقيد الناتج عن وضعية التداخل القائم بين التحديد المفاهيمي لفعل التنشئة، وما يفرضه واقع التخلف في مجتمعاتنا من معيقات وإكراهات، وكذا ما يطرحه طموح الفعل التنموي من تحديات ويستشرفه من آفاق. وهو ما يجعل الأسرة في قلب المعادلة القائمة من حيث استقرار الأفراد داخلها وتمتع الأجيال بالتربية المتوخاة، وهو بالمناسبة ما يضع مؤسسات "التعليم العتيق" و"التعليم الأصيل" في صلب النقاش من حيث الالتزام بالتعاقدات العامة والالتزام بضوابط التربية والتعليم على قاعدة المواطنة.

فشعار الإقلاع والتغيير يبقى رهين وجود من يتبناه عمليا وميدانيا كأسلوب في العيش والتخطيط والتدبير وكنهج لاندماج الجميع في حياة هذه الأمة، أما سؤال التدين فهو سؤال الإدراك بأن الاعتقاد لا يستغرق سوى جزء من المحدودية في الأمد، وفعل التدين يتطلب ضرورة الارتكاز على الحق في الاختلاف وحرية الاعتقاد، فهما عماد التحرير من كل أشكال الوصاية والحجر باحترام إرادة الفرد واختياره وتوجيه سلوكاته وتصرفاته، بما لا يتناقض ولا يتعارض مع الإرادة الجماعية في التعاقد الاجتماعي العام.

وبخصوص الأسرة، فيكفي التفطن لمنهجية الاشتغال وتدارك الدور المنوط بالدولة للتعريف بما يمكن تغييره واستبداله كجزء من استراتيجية النهوض بوضعيتها في ظل ما تعرفه منظومة حقوق الإنسان من تطور مفيد للاجتهاد والبحث عن حل للمشكلات. وبالوقوف على حجم المغالطات التي يمكن تداولها بخصوص منطلقات وغايات التعديل المطلوب في الرؤية المؤطرة لأوضاع الأسرة داخل المجتمعات، يتضح أنه ينبغي القبض على ناصية الحاجة التي تقتضيها المرحلة، وهي طبعا المسوغات السوسيولوجية والقانونية والشرعية التي ينبغي الاستناد إليها وخلق نقاش وتداول وتحاور بشأنها، ارتكازا على خلفية الاشتغال المعرفي على المقترحات الممكنة والمتاحة، وعلى المحاججة حول مشروعيتها وشرعيتها. وبذلك وحده يتم الوصول إلى الإثبات والإقناع، والاهتداء إلى كيفيات الاستدلال على رجاحة الأفكار والآراء والمواقف، والتسلح بالعلم والمعرفة في الدحض والرجحان، والأخذ بعين الاعتبار الطريق الأمثل للتموقع فيما بين الممارسة السياسية كعملية آنية جارية واستيعاب الشرط التاريخي الذي توفره اللحظة والرؤية أو التصور الذي يؤطر عملية التغيير أو التعديل.

وقد يكفي في ذلك التقيد باحترام موقع المؤسسات في علاقتها بالمواطنين وبوظائفها تجاههم، خاصة إن كان الأمر يتعلق بحقوق وحريات أو بعدالة أو بقوانين أو بتطبيق على أرض الواقع. فأمر حماية الأسرة ومكوناتها ذو الحساسية المفرطة في تدبير شؤون المجتمع وتنشئة أجياله لا يمكن إخضاعه لمزاج فرد أو مجموعة بشكل ضيق ولو بحيازة شرعية الانتخاب، ولا يجوز اتخاذ قرارات بشأنها في ظل انفعال سياسي محكوم بهواجس فرض تقديرات جاهزة ولو بتبني أعتى النظريات وأقواها من حيث نجاعة تجاربها المُطبَّقة، بقدر ما ينبغي أن تشكل قاعدة أساس لشرعية الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها. والحفاظ على مشروعية المؤسسات وشرعية الحكومات ومصداقية أية إجراءات تقدم عليها لا يمكن أن يستمد قوته إلا من خلال النقاش العمومي والمؤسساتي والحوار. أما الخروج عن هذه المنهجية بدعوى رجاحة الفكرة لدى صاحبها أو لدى ثلة من معتنقيها، فذاك ما لا يجد له تفسيرا سوى في عدم القدرة على الإقناع.

فلا زال الفقهاء والخطباء والوعاظ والدعاة في البلدان الإسلامية منشغلين بأحكام التشديد والتضييق على الناس، في الوقت الذي ما عاد الإنسان مكترثا بما لم يتفكك من مقدس بعدُ، وأصبح غير عابئ بما يلزمه من فروض وواجبات، ووقف على مسافة غير متساوية بين الإله والشيطان. وهو نوع من الشقاء على سواحل الحياة، التي تحمل في طياتها من المتناقضات تقريبا كما كانت البشرية مقارنة بالعصور الوسطى، التي ما اعتقدنا يوما سوى أننا خرجنا من ظلماتها بأنوار لم تسطع إشراقة شمسها على جميع الأمكنة المعتمة في العالم، ولم يَطَل دفء أشعتها كل المغاور والأنفاق المبهمة.

ويبدو أن الحنين يعتريهم من جديد للاختلافات والكراهيات العقدية والمذهبية القديمة، لإيقاظ نيران التجاذب العقيم حول ضرب النساء لتحصين الأسرة، دون بذل جهد للحدّ من ظواهر تشريد الأطفال، ودون انتباه منهم لعمليات الانتقال إلى سخافة الحياة في ظل انعدام التوازن في العلاقات وغياب شروط الاستقرار وفي ظل صعوبات العيش. حيث لا مكان للاطمئنان والصلابة والتبصر، ولا مهرب عن تشوش الرؤية إلا بما يمكن ملؤه من فراغ بالتداول في موضوع نواقض الوضوء والانضباط لمواقيت أداء صلاة الجماعة، وترك الناس في معابد روحية مختصة في تحويل الملائكة إلى شياطين وإحلال الرذيلة محل الفضيلة.

ولولا ازدياد أعداد أولئك الذين أوقدوا الضغائن في المساجد، لَكَانَ طعم الحياة مختلفا عما نتذوقه اليوم، ولَكُنّا في غنى عن جبر خواطر الجياع لئلا يتم إيقاظ الفتنة النائمة، ولَكَانَت الأرواح خارج أسوار المعابد في منأى عن كل تلك الأوجاع ونوبات الألم الحادة جراء اتساع مساحات التفاوت بين الناس في العيش. أَمَا عاد ممكنا لهؤلاء الفقهاء والخطباء والوعاظ والدعاة التعرف على الصدق بعيدا عن الغرب وكل أصناف الأعداء والخصوم في الملة والدين؟ أما صار ممكنا لهم ربط أمور العيش بالعقل كي تستقيم الحكمة ويتربع العقلُ عرشَه وتستوي النصوص الشرعية على أرضية ما يجري في الواقع؟

إنه لأمر عجيب أن يصبح كسب الأحكام الشرعية بالتأويل أولى من كسب قلوب المؤمنين بالتيسير، وأن تصبح الرغبة في اعتلاء منابر الخطابة ومناصب الجاه أجدى من المنطق والصالح العام، وأن يصبح الوعد بالمقعد والوقار وحور العين أقدس من قول الحقائق، وأن يصبح تشويه وتقبيح العيش في الدنيا أفضل من الإبقاء على الطيبة وروح المسؤولية في النفوس. إن الإمعان في الخطأ الذي يعمي بصيرة بعض المحسوبين على الفقه وأحكامه يكمن في حجب حاجات الناس وانتظاراتهم عن التفكير في أمور الدنيا بمثل هذه الأشكال والصيغ من التدين، وإقعادهم ملومين محسورين وعراة في الشوارع، مقابل سعي رخيص إلى مال أو شهوة أو لذة بامتهان حرفة التلاعب بقواعد استنباط الأحكام.

والثابت، حسب المعلوم من الواقع اليوم، أن تبسيط الدين للناس غالبا ما لم يكن من أجل السعي نحو الفضيلة والحياة الكريمة، بل لاختصار طريق الوصول إلى طاعة عمياء، ضدا على مجرى أنسنة العيش المشترك ومحو ذاكرة عنف تسبب في مآسي الماضي والحاضر. لذلك فشلت العديد من النخب الدينية في القيام بإصلاحٍ حسب ما أتيح من فرص، وتصدّر التافهون المشهد بتفاهاتهم على الكلام الواعي والعقل الراجح، وتنامت الفوضى وغاب اليقين وافْتُقِدَت الثقة، وأصبحت الحياة سيئة وصار الناس ينتظرون الأسوأ. فما الإيمان إن لم يُثبِّت القلبَ ويُثقِّف العقل ويُقوِّم الأخلاق؟ وما الأديان إن لم تكن بيوتَ عزٍّ ورغيفَ خبزٍ وسقفَ شعورٍ بالانتماء والدفء والإحساس بالكرامة؟ وما العقائد إن لم تقم بتحرير الإنسان من مخاوفه وضمان أمنه وتفادي الإضرار بنفسه أو إذاية الآخرين؟ وما الحياة بالنسبة لمن تقطّعت أمعاؤه جوعا وأصحاب الفتاوى يشيحون بوجوههم ويحدقون في الفراغ ولا ينبِسون ببنت شفة؟

ما أجمل الانسجام مع الذات، وما أروع التخلص من الأحكام الشائعة والتنميقات المُطرَّزة وأدوات التجميل المصقولة، حين يدرك المرء أن الحياة ليست بمن حضر من الدعاة حضورا لا يشكِّل علامة فارقة، بل بما سعى لأن يكون إنسانا ولو على سبيل المحاولة، وبما تفاداه كي لا يتحول إلى وحش في هذه الحياة. فما العيش إنْ تحول إلى جهاد دون عمل ولا معاشرة طيبة ولا تربية قويمة ولا مساهمة في تعزيز أواصر محبة داخل مجتمع ودولة؟ وهل أصبحت رؤوس الناس أكثر ضجيجا من خطب الدعاة في مجالس الذِّكر والمجاهدة في النفس، أم أن الكلام الذي ينبغي أن يقال اليوم هو ما يخشاه الخطباء والوعاظ والدعاة قبل الناس؟

يبدو أن ما للإنسان من أوقات فراغ لم يعد يسعفه في تفادي طرح السؤال عما إن كان سعيدا أم لا، بل ولا يساعده على تجنب التعاسة في غياب نظافة العقول، ولم يترك له مجالا لخلق نفسه من جديد، واختصر الحياة في ولادة كائنات لا تتقن سوى إيلام الناس بالتشكيك في اعتقادها وإيمانها، بعيدا عن منح نفسها فرصة التفكير في أن يكون حاضرها أفضل. فالحقائق ما عادت راضية على اعتناقها كعقيدة إيمانية دون إقرارها في الواقع والجهر بها على الملأ، إذ لا مجال لتوطين الهدوء إن كان مصدر الضجيج هو العيش ذاته، ولا حديث عن الصبر حين لا تكون المصائب تعني بالفعل من يُنَظِّر لها في خطب صلاة الجمعة.