إن الرهان قائم على ترسيخ ثقافة وقيم المواطنة، وتدعيم ثقافة حقوق الإنسان، والإسهام في إحداث تحولات عميقة في العقليات والوعي الجماعي، وتقوية عوامل وشروط إنجاح خيار المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، وتجاوز طابع تقديس التشريعات الأسرية ومنطق تفادي التفاعل مع قيم العدالة والمساواة، وسحب مبرارت مناهضة التغيير. وهو ما يتطلب رؤية مُؤطَّرة بإقرار مبدأ الإنصاف في حماية الزوجين من أي تعسّف بينهما، ومبدأ الحفاظ على حق الأولاد في النمو السليم والتربية الدامجة، وسحب البساط لكل محاولات تعطيل حركية المجتمع والدولة وتطورهما، وتمكين الأسرة من القدرة على القيام بمهام التنشئة وتيسير عمليات الاندماج الاجتماعي. خاصة وأن مناهضة التحديث غالبا ما تقوم على موروثات ثقافية مرتبطة ببنيات اجتماعية وثقافية تقليدية قديمة، وبعقلية مُتشبِّثة بمقومات وعناصر التّخلف لأسباب مصلحية، وهو ما يقوي دواعي الاصطدام مع مطلب التحرر والتحرير.

وقانون الأسرة اليوم بحاجة إلى مفهوم تشاركي لرعاية مسؤوليتها وتعزيز أدوارها ومهامها داخل المجتمع، بدءا برضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط، مرورا بالانسجام والتفاهم بين الزوجين وتوزيع المسؤوليات والمهام، وصولا إلى الاستقرار في العلاقة الأسرية بما يضن حقوق وواجبات الطرفين وما يتفرع عنهما من أولاد، والحد من عوامل إنهاك الأسرة وتفكيكها ومن مضاعفة أسباب الطلاق وتشريد الأطفال وإضعاف دور التنشئة والتربية على القيم والاندماج الاجتماعي. وهي الدلالات الحقيقية لميثاق ترابط وتماسك بين رجل وامرأة مبني على حسن معاشرة وحفظ وائتمان. على أن يُقْرَنَ ذلك بما يناط بالقضاء من صلاحيات ومسؤوليات، تجعل منه مِحَكّا ميدانيا لكل القواعد القانونية ذات الصلة بالأسرة، خدمةً لمصلحة الأطراف المُكوِّنة لها ومُساهَمةً في تطوير المنظومة القانونية.

فاختلاف المناهج والمقاربات في التعاطي مع إشكالات الأسرة ينبغي أن يكون في مصلحة قضيتها، وسبيلا للمحافظة على الفضيلة والمُثُل في حصانتها وكرامتها، من غير الخروج بالنقاش إلى ما يتعدى حدود ونطاق الاختلاف في المعطيات والتقدير والاجتهاد، والانحراف به عن جادة الصواب بتلفيق التهم والتشكيك في الاعتقاد واستباحة الأخلاق والأعراض. فذاك شأن لا يتماشى والتّحلي بقيم النضج والاتزان والسمو الأخلاقي والمعرفي، ولا تقتضيه المصالح المجتمعية. خاصة وأن سماحةَ التّشريعِ ويسرِه إنما تقتضي التحلي بالصبر والتيسير في المعاملة والصفح والانضباط لمعايير السلوك. وتَوَهُّم الصراع وافتعال الحروب في مثل هذه القضايا مآله تهديد الكيان بما لا يحفظ وحدته وتماسكه واستمراره وإعاقة تطوره، وإضعاف اقتصاده وسياسته وسيادته. كما أن زرع بذور التفرقة بين مكونات المجتمع وتقويض أسس الاحترام الواجب للفاعلين والمؤسسات لا يعمل سوى على تفويت فرص ضمان الإقلاع والتموقع المُشرِّف للأوطان.

فإذا كان الإنسان مُميَّزا بالعقل، ومُطوَّقا بالمسؤولية وواجب القيام بها والحفاظ عليها كأمانة في عنقه، فيبدو أن المسلمين أخلّوا بها من جميع النواحي. فلا هم أثبتوا مسؤوليتهم نحو خالقهم في الأقوال والأفعال، ولا هم أخلصوا العبادة لله، ولا هم تحرَّروا من كابوس التبعية للغير. بل ولم يُثبِتوا مسؤوليتهم في تربية أنفسهم وأجيالهم، ولم يَقْوَوا على تقويم ذواتهم والتَّحكم فيها بالفضائل والابتعاد عن الرذائل والالتزام بالدفاع عن الحق ومناصرة أصحابه، وما أفلح بعضهم سوى في إرهاق نفسه بتشدُّدِه وحرمانِها حقَّها مما أحلّ الله. بل ولا هم تحملوا مسؤولية تنظيم علاقاتهم الاجتماعية داخل الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ومجال تحديد الحقوق والواجبات بالتساوي ودون تمييز بين مكوناتها، وفي الحياة العامة باعتبارها مجالا لتنظيم علاقة الفرد بالمجتمع على أساس التعاطف وحب الخير المتبادل واحترام الغير وتجنب الإضرار بالآخرين، وفي المؤسسات باعتبارها آليات لنشر العدل وطمأنة النفوس والحفاظ على المال العام والرأفة بالناس ومنع انتشار الفساد بينهم والإخلاص في العمل وأداء المهام والوظائف على الوجه الأكمل وضمان الحريات في التعبير والتنقل وغيرهما.

وقد تبين ألاّ أحد اليوم يهتم لإفساد الأخلاق والإساءة إلى سلوك الأفراد داخل البلدان الإسلامية، ولا مصلحة اليوم إلا ما كان من أمر استغلال ضعفها وشتاتها. لذلك، لا يمكن تقبُّل العيش في ظل تكديس الناس في أماكن مهمشة أو تركهم في مناطق نائية وفي ظروف لا تضمن شروط الكرامة والاحترام، وبالموازاة مطالبتهم بتقويم سلوكاتهم وإصلاح شأنهم الخاص داخل نطاق الأسرة ووفق أحكام وضوابط لا تقيم وزنا للقيم ولا لإنسانية الإنسان. خاصة وأن العالم لم يعد معنيا بالتشكيك في التعاليم الدينية، ولا حتى بالطعن في الأديان لإفراغ عقائدها من محتوياتها، بقدر ما هو معني أساسا بتقوية الشعوب لدولها ومؤسساتها وتعزيز أدوارها والمساهمة في تيسير أمر إنجاح مهامها وتحسين خدماتها. وإذا كان الغرب كمجال لتسييد الاعتقاد المسيحي قد حسم أمره بفصل الكنيسة عن الدولة في تدبير شؤونه العامة، فإن الشرق في صيغته غير العربية والإسلامية أبرز تَشَبُّثَه بقيمه ومبادئه الدينية والثقافية والحضارية من غير الحيلولة دون تقوية قدراته الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية وفي أن يتبوأ مكانته بين الدول المتقدمة والعظمى.

وعلى الرغم من محاولات البعض حَصْرَ النقاش حول موضوع الأسرة في الأبعاد الشرعية والقانونية والتربوية؛ من حيث عدم انضباط المُعتقِدين للأحكام الشرعية والمواطنين للقوانين، وخروجهم عن سكة منظومة القيم والأعراف الدينية والثقافية، إلا أن التحليل يذهب إلى أن خيوط القضية أكثر تشعُّبا مما يمكن أن تخفيه من خلفيات وتداعيات. فالسياسات العامة تنعكس سلبا على الناس، فيطالهم التمييز ويتعرضون للتهميش والتفقير، فتهتز ثقتهم ويُفتقد اطمئنانهم وأمنهم واستقرارهم. والانكباب على تشجيع الاستثمار دون قيود ولا شروط وتحرير الأسواق والتسابق العسكري والرهان على التموقع في جبة القوى العظمى، دون الالتفات إلى تفاصيل المعيش اليومي للناس، يُعمِّق الفوارق الاجتماعية والمجالية بينهم ويُضعِف البنيات التربوية والتثقيفية ويتساهل مع التمييز والتطرف والانحراف، وهو ما يُقوِّض في نهاية المطاف مقومات التحديث والدمقرطة والتنمية.

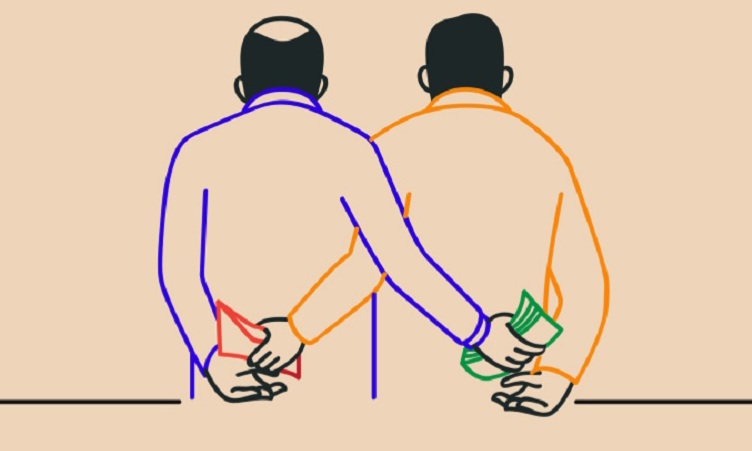

وإذا كانت هناك من حروب ضارية اليوم، فهي تلك التي تقودها الدول ضد شعوبها، للمزيد من الاستفراد بالمقدرات والمكتسبات المادية والرمزية. وفي ذلك ـ طبعا ـ تهديد لأسس ومقومات العيش المشترك، وتراجع عمّا تحقّق كونيا في مجال الحقوق والحريات، وافتعال للوصول إلى حالة من الاختناق والاصطدام في العديد من مناطق العالم، وإشعال للكثير من الاضطرابات التي ما عاد إخمادها يتم إلا بإحكام القبضة الحديدية والتركيز على المقاربات الأمنية والعسكرية المشوبة بكافة أشكال التجاوازت. وهو ما يؤشر على الرغبة في العودة بالعالم إلى استدامة التّحكّم من بوابة احتكار الثروة والسلطة والجاه، وهو ما يفسر عدم قدرة الناس على الانتظام داخل علاقات أسرية مستقرة. إذ على الرغم من مضي عقود على هذا الإيقاع الذي تُغذِّيه مشاعر الحقد والكراهية، إلا أن الدول للأسف تعاملت معه وكأن الوضع لا يزال كما هو. في حين أن الأمور تغيرت وتبدلت، سواء من حيث شعور المُفقَّرين بعدم الاهتمام بهم وبعدم استقرار أوضاعهم وأولادهم داخل بنية أسرية غير آمنة أو من حيث عدم الإحساس بمعاناتهم وتهميشهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا.

وعلى الرغم من المراوحة في تدبير الشأن العام بين يمين ويسار، لم يكن هناك عمل حقيقي لإشعار الناس أنهم جزء من النسيج الوطني وجزء من المجتمع، لديهم حقوق وعليهم واجبات. ولم تتم معالجة جذور مشاكل التهميش، سواء كان حقيقة أو تصورا وتمثلا. وهو ما انعكس سلبا على انتظامهم داخل علاقاتهم الأسرية، فما عادت سَوِيَّةً ولا سليمة ولا معافاة من كل تلك التأثيرات غير محسوبة العواقب. وظلت المشاكل هي هي، فيما يخص دمج الفئات والمناطق في النسيج الاقتصادي والتنموي، وكَبُر الإحساس بعدم تَقَبُّل قواعد وضوابط القانون وكذا مخرجات السياسات العمومية المتبعة، وتفاقم تَدَنّي الخدمات الاجتماعية والثقافية والعيش في ظل سلطة ذاتية بعيدة عن مؤسسات الدولة، لِتَبْقَى الأسرة بكل مكوناتها عرضة للضياع في ظل افتقاد بوصلة الاهتداء إلى حياة هادئة ودون مشاكل.

ورغم وجود قوى سياسية واجتماعية متنوعة، إلاّ أن عدم فهم نخبها لمجتمعاتها ولما يجري من تخريب وتدمير عبر الانحراف بالممارسات التدبيرية داخل المؤسسات، لا يجعل الواقع يُفِيدُ سوى المُنتفِّعِين من تعزيز الميل نحو التطرف واستقطاب الغاضبين والحانقين، خاصة مع افتقاد الأسرة للقدرة على التأثير والتوجيه التربوي لأولادها. فأصبحت الأجواء العامة مطبوعة بانعدام الثقة في تطبيق القانون وفي احترام الحقوق والحريات، وأصبحت الأمور تطال هيبة الدولة وانفلات الأوضاع وفقدان الأسر للبوصلة. ويبدو أن عدم الإنصات للشارع والناس، وغض الطرف عن الفساد وتزوير الوقائع والأحداث، وعدم التحرك إلا في إطار أفعال استداركية متأخرة ومحتشمة، لا يسهم سوى في مزيد من عدم الاحترام والانضباط لقواعد وضوابط إنفاذ القانون في الواقع وفي العلاقة بالمواطنين. وإذا كان هذا هو حال الدول فكيف سيكون حال الأُسر؟ فالمفترض هو عودة الدول إلى دورها الحقيقي وإصلاح مؤسساتها الحيوية، واسترجاع أدوار المؤسسات والإطارات الوسيطة؛ من حيث التوعية والتأطير والاحتضان لتخفيف العبء على الدول، وإعادة هيكلة المنظومات التربوية، وقبل كل ذلك تقوية ودعم أوضاع ومهام الأسرة داخل المجتمع.