4 - مشاكل ورؤية(ب):

وفي ظل هذه التحولات، ومع غياب أي تخطيط استراتيجي للدول في بعديه الاستباقي والاستدراكي، أخـذت العديد من ظواهر الفشل الأسري في التزايد والانتشار، كان مُؤدَّاها الغرق في بحر من المشاكل الزوجية والأسرية واللجوء إلى الطلاق والعزوف عن الزواج خوفا من هذه المآلات.

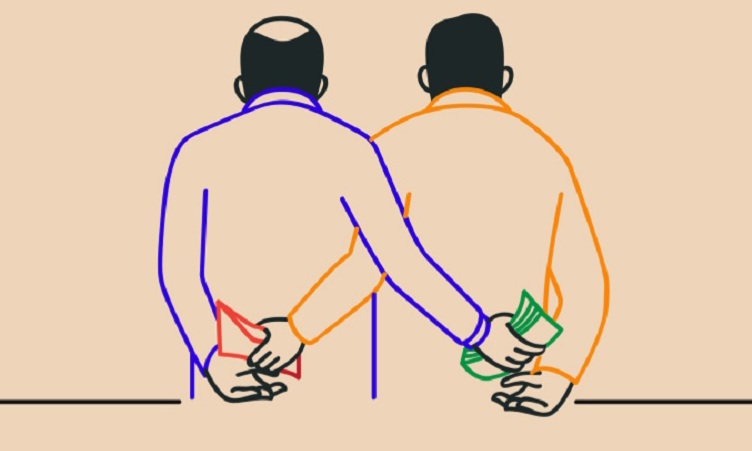

وهي دوافع كانت كفيلة بإغراق هذه المجتمعات في غياب الحس بالمسؤولية تجاه الزوجات والأولاد بشكل مريع، وضياع حقوق مكونات الأسرة بشكل مخيف، والتأثير السّلبي على العلاقات داخل المجتمعات بشكل أعم.

وقد أسفر كل ذلك عن تفشي ظواهر خطيرة، من قبيل تفاقم العنف الزوجي وتعنيف الأولاد وإهمال احتياجاتهم، وبروز مؤشرات الانحراف وسط الأولاد، إما في اتجاه الإقبال على الممنوعات بكل أشكالها أو بتبني الغلو والتطرف في المواقف بما فيها الدينية، أو باللجوء إلى التسول وغيره من طرق كسب القوت اليومي ولو على حساب الكرامة والاعتزاز بالذات.

أما الزوجات والمطلقات؛ فمنهن من لجأت إلى الاسترازق بطرق مُخِلَّة بالمتعارف عليه من مقاصد الإحصان والعفاف، وفي هذا السياق أصبح الناس في موقع التطبيع مع الوضع وقبوله كمشروع مُذِرٍّ للدّخل ومُعيل للأسر. لذلك، ما عاد مطلوبا من الدول الاكتفاء بتنصيص الدساتير على حماية الأسرة، ولا استدراك تحصينها بتشريع قوانين وخطب سياسية مُنمَّقة على إيقاع التعبير عن النية في الحد من مُسبِّبات تفكيكها وتدمير المجتمع، ولا باستنساخ برامج ممسوخة وغير عملية في التعاطي مع المشكلات الحقيقية التي تعاني منها الأسر في الواقع المعيش، ولا حتى بتضخيم أرقام الميزانيات المخصصة لدعم الأسر التي لا تجد طريقها إلى حل المشكلات.

فالاقتناع الراسخ بأن الأسرة حاضنة أساسية ونواة أولى لوطن متماسك وآمن وينعم جميع أفراده بالاستقرار والرفاهية يستلزم تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية ورعاية كافة أفراد الأسرة والتوعية بحقوقهم. والمنطلق في كل هذا يقوم على أساس ضمان الدول للحق في الشغل بأجور تكفل العيش الكريم بالنسبة للشباب ذكوار وإناثا لتحقيق استقلاليتهم عن عائلاتهم، وتأهيلهم للإقبال على الزواج وتكوين أسرة متوازنة بين الأزواج والزوجات حتى على مستوى الإنفاق. وضمان تغطية صحية كاملة لكل أفراد الأسرة لتفادي سقوط الزيجات الجديدة في مشاكل التدبير المادي للأسر بفعل ضغط مصاريف الزيارات والفحوصات الوقائية والعلاج والاستشفاء والدواء. وضمان تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع لتفادي السقوط بين مخالب التعليم الخاص المستنزف لميزانيات الأسر والمحدث لثقوب كبيرة في جيوب المواطنات والمواطنين. وضمان الحق في سكن لائق بأسعار معقولة ومشروعة غير قابلة للتلاعب من قبل وسطاء وسماسرة العقار.

بهذه الإرادة والإجراءات العملية قد نضع القطار على السّكة، ونُظهِر عمليا احترافية في معالجة الجزء الأكبر لمشاكل الأسرة، ونقوم بقفزة نوعية على صعيد استقرارها وتماسكها. وبذلك يمكن الانتقال إلى تسخير برامج تستهدف حماية كافة أفراد الأسرة من أي إساءة وتعريفهم بحقوقهم وتحفيزهم للتمسك بالقيم الوطنية والعادات والتقاليد المجتمعية السامية.

وفي هذا الإطار العام، يتم تحرير المرأة من تبعيتها للرجل على مستوى الإنفاق وتمكينها من الممتلكات الزوجية في حالات الطلاق، ويمكن العمل على الكشف المبكر عن أية إساءة محتملة بحق أي من أفراد الأسرة، وحماية الأطفال من ضياع حقوقهم ومن جميع أشكال العنف والاستغلال التي يمكن أن تطالهم. وذاك ما يمكن تسميته بسياسة عامة لنظام الأسرة وحمايتها من الفشل والتفكك. وهو ما يضمن الحفاظ على سلامة الأفراد ومصالحهم داخل أسرهم، وتمتعهم بجودة الحياة في ظل ظروف آمنة ومستقرة. وذاك ما سيشجع على قيام إطارات المجتمع المدني بتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لمُدْرَكَاتِهم ولرفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، وتشجيعهم على عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة.

واليوم، يعيش الناس على إيقاع مصالحة هادئة وآمنة مع الدين والمعتقدات الدينية وأماكن العبادة، بالشكل الذي يَنِمُّ عن تلك البساطة المتناهية في علاقة الفرد بربه. وباستثناء الانكباب على تعليم الناس كيف يصلون ويحجون ليريحوا قلوبهم، لم تصل المناهج والبرامج إلى تنشئة الأجيال على التمييز بين الالتزام والغلو ولا بين الصرامة والتشدد. ولم تعمل على إقناع النشء بعدم نفع العديد من الأمور مع ما يستجد في الحياة، أو تعليل منع الناس من الاجتهاد والانفتاح على الآخر.

وكل ما هنالك اعتكاف وتركيز على قراءة الموروث من كتب دينية، دون توفير إمكان طرح السؤال فيما يتم تقديمه باسم نصوص الدين؛ القطعي الثبوت والدلالة منها والمشكوك في أمر صحته. بل ودون استفادة من العلم والتكنولوجيا إلا ما كان في خدمة نشر الدعوة والتبليغ، مع مزيد من الانغلاق باسم الهوية والتعاليم الدينية، منعا لأي تأثير خارجي. وكأن الوجع الذي يعيشه الفرد اليوم لا طعم له سوى بمذاق المعتقد الديني، علما أنه ما عادت الحروب تحتاج إلى صليب لتبرير إعلانها، ولا صار حسم الغزوات في حاجة إلى رفع مصاحف. فرغبة الدول في حماية نفسها أو نزوعها إلى التطاول على غيرها أصبحت رهينة امتلاك القوة لفرض إرادتها وكبح جماح الآخرين، بما تمتلكه من فكر وثروات طبيعية وبشرية ومن تقدم اقتصادي وتنمية مجتمعية ومن تنويع في المبادلات والعلاقات وتعزيز للعتاد العسكري والسياسي، وقبل هذا وذاك من أسر متماسكة ومتضامنة ومستقرة...

وأمام سطوة التوحش والسيطرة على الثروات والأسواق وسلاسل التوزيع والإمداد، والرغبة في التطويع القسري لأنظمة ومجتمعات وشعوب ما تبقى في هذا الكوكب، وأمام غياب إمكانات الحماية من غطرسة بعض الدول وعبثها وفسادها، وأمام مُدرّجات الفرجة التي ملأت مقاعدَها أروقة هيئة الأمم المتحدة وأجهزة سلامها وحريتها وديمقراطيتها وحقوق إنسانها.. أمام كل ذلك، لا زالت البلدان الإسلامية لم تَتَعَدَّ عتبة لفت الأنظار إلى عدم قدرتها على الحفاظ على وظائف العيش المتاحة في ظل ارتفاع منسوب تتفيه الحياة داخلها وتناقضها وانهيارها، ولم تتمرّد بعدُ ولم تفكِّر في هندسات جديدة لتجاوز التناقضات الصارخة التي تُنغِّص العيش على أبنائها، ولم تتقلّب بعدُ لإخراج الحقيقة من البئر عارية، ولم تُثَر بعد للبحث عن طرق وآليات تحقيق نتائج مُرضِية لمواطنيها ومواطناتها. وكأنها بذلك راضية بجعل الرفاه حكرا على الغرب وشعوبه، أما قَدَرُ أولادها فهو الهجرة للحصول على الكرامة والعيش الهانئ.

ولإعادة العقول إلى اشتغالها وإرجاع الناس إلى أوطانها لا مناص من تصحيح مسار التاريخ، وتعزيز شروط العيش الكريم، وتنقيح الموروث مما يشوبه من تعالٍ وتمييز وتخلف. فتقدير الناس للدين واعتزازهم به كعقيدة لا يحتاج إلى من يزايد عليهم فيه، إلا بقدر الاستيعاب الواعي لظروف وشروط نزول الوحي والفهم الموضوعي لسياقات تطور التعاطي الإنساني معه عبر التاريخ، والقدرة على إبداع أشكال تدين معبرة عن قيمة التعايش وحفظ كرامة الجميع. وإذا كان الدين الإسلامي يقوم على قاعدة النص القرآني الذي يخضع لمنطق التقديس والخلود والتعالي والإطلاقية، فتدين الناس يقوم على أساس فهم خاص لهذا النص، وهو الفهم الذي فرّخ عبر التاريخ نصوصا بشرية قابلة لإعادة النظر بين الفينة والأخرى.

وعليه، فإعطاء النصوص الإنسانية المُفسِّرة والمُوضِّحة نفس القداسة التي هي في الأصل للنص القرآني، واللجوء إلى الانتقائية في اعتماد قواعد القراءة والاستنباط حسب مزاجية بعض المفسرين والفقهاء، يؤديان إلى نقطة الثبات والسكون التي تَحُول دون الخطو نحو مساحة التحول والتغير. والبحث في مفهوم الإنسان هو السِّمَة الأساسية التي يتميز بها الفكر المعاصر. وإذا كانت حرية الاختيار قد تمثلت في جوهر الإنسان العاقل المُفكِّر والمُكلَّف، وإذا كان الفكر الإسلامي قد أثبت للإنسان اقتداره وفاعليته ومشاركته في الفعل، فلا يمكن الحدّ من هذه الفاعلية الإنسانية ولا تجاوز حرية اختيار المُكلَّف ولا إلغاء النّزعة الإنسانية كقاعدة متعارف عليها في الشاهد.

لذلك فقد ميز الإنسان منذ القدم فيما بين الأمة والدولة وبين الدين والدولة من علاقات، ليفسح الطريق أمام بروز دساتير مستندة إلى أطروحات سياسية وقانونية ومؤسسات اجتماعية سائدة. والتاريخ لا زال يحتفظ بفلسفات سياسية عريقة، ركزت على الوحدة السياسية والاستقرارالسياسي، أو على المشاركة الوجدانية والولاء والعلاقات البينية المحتكمة لسلطة الأخلاق أو الدين، لكن أسوأها على الإطلاق تلك التي ركزت على طروحات تعتقد أن السلطة قد تُبنى على قوانين وعقوبات مُشدَّدة. وعلى المرء أن يدرك معاني ودلالات التطور في الفكر الإسلامي، الذي أحدث تاريخيا تغييرات كبيرة في الموازين بفعل الصِّلة القوية القائمة بين العلم والدين، وبالتنصيص على عملية الاجتهاد لإيجاد الدليل كمضمون حقيقي يختص بالحكامة والترشيد.

فأن يُلِمّ المرء بالتفاعلات الجارية داخل هذا الفكر، وبمنطلقات وخلفيات الاختلاف داخله، عليه أن يتفطن لحدود الفصل والوصل بين اليقينيات والظنيات الدينية من المسائل المطروحة على أجندة إحداث أي تعديل، سواء في أبعاده الفكرية أو السياسية أو الاجتماعية. فالتقعيد للظنيات منها، والذي كان للعقلانيين فضل في تثبيته وترسيخه، لم يكن إلا بإعلان تقديم العقل على النقل. وهذا هو التوجه الذي تمت الاستعاضة عنه في نهاية المطاف بالمقاربة التي تنزع إلى إخضاع العقل للقرآن والسنة بإطلاق. واستحضارا لبراغماتية الطرح الذي ميز العقلانيين التواقين إلى تحديث الدولة والمجتمع يلزم أخذ الحيطة والحذر في الإجابة عن بعض الثغرات التي لا زالت عالقة بالقانون عموما، خاصة فيما يتعلق ببعض الاختيارات غير المحسومة في نطاق متطلبات الدولة العصرية.

فهناك أصول للقضايا الكبرى التي يعنى بها نقاش الفاعلين اليوم بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية والاجتماعية. وهي أصول تفرض حوارا مستندا إلى إثبات صحة الأفكار والآراء والمواقف، والدفاع عنها بما توفر من أدلة، بالشكل الذي يعكس منهج التفكير ومستواه العلمي والأخلاقي، لأنه يرتكز على النظر والاستدلال لا على منطق الغلبة والتجييش. وقد يتبين بين الفينة والأخرى ما يجب وما يجوز وما يستحيل الخوض فيه من موضوعات واستخدامه كأساليب وطرق للإقناع، بمعيار فهم العقول السليمة طبعا، وبإيراد الأدلة وعرض الحجج وإثباتها، ومناقشة الأقوال والآراء المخالفة لها وإثبات بطلانها، ودحض أو نقد الشبهات التي تثار حولها ودفعها بالحجة والبرهان، دون الانجراف وارء كل ما هو شعبوي أو الميل والاتجاه نحو الغلو والتطرف في التعبير عن القناعات والأفكار أو المجابهة العنيفة في محاورة المختلفين في الرأي والموقف.

لكن، من يُحسَب اليوم على عالم الفكر والفكر النقدي أبان عن تخلّف كبير، ليترك المجال فسيحا للعَتَهِ والعدوانية. ويتضح أن لا مفعول للعلم في تكوين الشخصية وتغيير الإنسان والتأثير الإيجابي على الأجيال. فلم يعد للتحصيل والتكوين العلمي والأكاديمي انعكاس على مستوى تفكير خريجي الجامعات والمعاهد العليا يوازي درجات الشواهد والديبلومات العليا المحصل عليها، ولا على بناء شخصياتهم وطرق تفكيرهم. وأصبح بذلك مسار تطور المجتمع معاقا، بتدني المستوى العلمي والمعرفي للعديد ممّن يُحسَب على النخبة المثقفة أو المشرفة على التأطير والبحث العلمي، وأصبحت قيمة العلم والمعرفة متدنية من حيث تكوين الأفراد والمجتمعات. ويقدم ذلك صورة سلبية على مستوى استخدام العقل وأسلوب التفكير.

كما يتضح جليا أنه يلزمنا بذل الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى فهم دقيق ومشترك للمرحلة. فَهْمٌ قادر على استيعاب حجم التحديات المرتبطة بالسباق المحموم بين سائر الدول على تطوير البنيات التحتية لبلدانها وتنمية القدرات لمواكبة التقدم التكنولوجي بوصفه عاملا رئيسيا للتطوير، بالارتكاز على الالتزام بروح الوحدة والتماسك والتضامن بين مكونات شعوبها، للدفع إلى الأمام في هذه المعادلة الحاسمة في المنافسة العالمية.

لذلك تُطرَح العديد من الأسئلة والشكوك بخصوص الآثار السلبية للكثير من الجدالات العقيمة والصراعات الجانبية، التي ما زالت تُظهِر غياب وعي باللحظة وعدم استعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والبيئية والسياسية والاجتماعية والاستثمار فيها واللجوء إلى مبرارت للفشل أو تأجيل الاعتراف به، عبر الانغماس في تجاذبات حول قضايا ذات صبغة دينية أو تاريخية أو ثقافية، المفترض أن يكون قد تمّ الحسم فيها بأقلّ جهد ووقت ودون تعطيل مسار توفير بيئة مواتية للنمو والاستقرار، وجهود توسيع نطاق الفرص لتحقيق مجتمع مزدهر ومنصف.