يبدو أن هناك نقصا كبيرا على مستوى تطوير رؤية جديدة لمواكبة الأسرة بتدقيقات هادفة ذات قيمة مضافة ونوعية وفي الأوقات المناسبة. كما قد يظهر أن هناك عدم قدرة على تحليل المخاطر المستجدة واستيعاب البيانات الضخمة والمعطيات المعقدة في بيئة المعالجة الإصلاحية لأوضاعها ووضعيات مكوناتها.

فوضع الأسر داخل المجتمعات يتأثر بالعديد من المؤشرات الاجتماعية، التي تعود أساسا إلى وضعية التركيبة السكانية والنشاط والتشغيل والبطالة والتعليم والصحة والسكن وظروف المعيشة ونمو الأُسَر ذاتها ومداخيلها ومستويات معيشتها وثقافتها وترفيهها. لذلك، فتوازن الأسرة واستقرارها وتماسكها داخل المجتمع يتأثر بكل هذه المؤشرات مجتمعة، وبما تؤدي إليه من عزوف على الزواج ومن إثارة مصاعب ومشاكل في الحياة الزوجية ومن إقبال على الطلاق ومن بروز صعوبات في تدبير العلاقات داخل الحياة الزوجية والأسرية وخارجهما.

والزواج ذاته أصبح يعاني من مشاكل عديدة مرتبطة بالصورة المثالية عنه لدى الأفراد وعدم التوافق واختلاف الرؤية والهدف والنظرة الحالمة وقلة التحمل وانعدام المرونة وتدخل عناصر خارجية والملل والروتين والفردانية والأنانية وغياب المرجعية القيمية المشتركة وسوء الاختيار وسذاجة المعايير وأعباء العلاقة الزوجية والإهمال والجهل بالحقوق والواجبات وغياب التفاهم والصبر والتكيف والصراحة والإنصات واحترام الآخر وارتفاع نسبة حضور العنف فيما بين الزوجين...

علما بأن كلا من الفقر والهشاشة والبطالة يشكل دافعا قويا لتأخير الزواج أو العزوف عنه، وللسقوط في فخ العنوسة التي تؤثر سلبا على نسبة الخصوبة في المجتمع، ويمثل سببا في حدوث المشاكل الزوجية التي تصل في مآلات العديد منها إلى الطلاق، ويدفع في نهاية المطاف بالمرأة إلى حد الاقتناع بعدم الاعتماد على الرجل والعكس صحيح، وهو ما يصبّ في اتجاه القضاء التدريجي على مفهوم الأسرة وما ارتبط به من منظومة قيمية وأخلاقية واجتماعية واقتصادية، وفي منحى اللجوء إلى العلاقات الرضائية والاكتفاء بها. وهو واقع لا يمكن حجبه على أية حال.

وإذا كانت العديد من التقارير الوطنية والدولية داخل المجتمعات الإسلامية تشير إلى ارتفاع نسب العزوبة لدى الذكور والإناث، وعدم الإقبال على مؤسسة الزواج، وكثرة المشاكل بين الأزواج وبينهم وبين الأولاد داخل الحياة الأسرية، وإقدامهم بشكل متزايد على الطلاق وإنهاء عقد الزواج ومغادرة الحياة الأسرية، فإن ذلك يؤشر على قلق متزايد بخصوص توازن واستقرار وتماسك الأُسر وضمان حقوق مكوناتها، وهو ما يدعو إلى البحث عن حلول ذات أبعاد هيكلية كفيلة بالحد من هذه الظواهر السلبية، ووقف نزيف التفكك الذي تعيشه ملايين الأُسر داخل هذه المجتمعات.

خاصة وأن هذه الوضعية، ذات الانعكاسات والتداعيات الخطيرة على النسيج المجتمعي العام، تفيد أن ما يتخذ من تدابير إجرائية جزئية في إطار السياسات العمومية لا يفي بالغرض، لأنه لا ينطلق من تصور شامل للموضوع، خاصة حينما يتم اختزال الإشكال في غياب الخبرة لدى الأفراد بالحياة الزوجية في شقيها المرتبطين بالتربية الجنسية أو بالصحة الإنجابية، أو في عدم معرفتهم بكيفية تدبير الشأن الأسري وإنجاح العلاقة الزوجية، أو في نقص إدراكهم للمسؤوليات المشتركة وعدم التعرف على أساسيات بناء أسرة مستقرة، أو عدم إلمامهم بما للزوجين من حقو ق وما عليهما من واجبات، أو عدم فهمهم لطرق تجاوز الخلافات الزوجية عبر الحوار الفعّال والإيجابي.

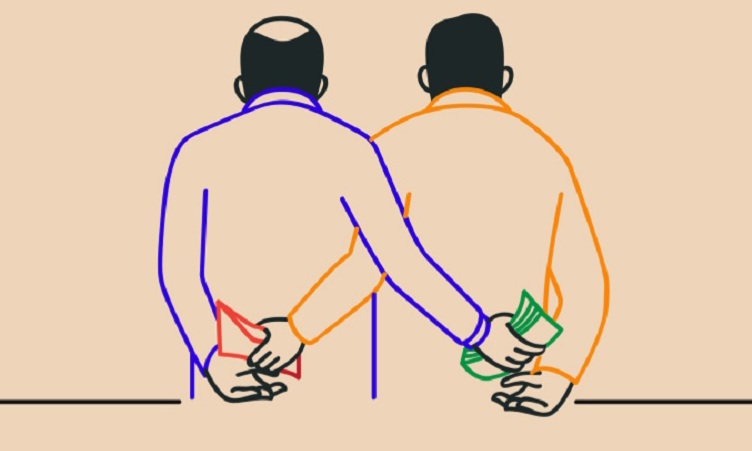

بل هناك من لا يُفوِّت مثل هذه الفرص ويغتنمها لأغراض مصلحية ضيقة، فيُروِّج لغياب مؤسسات الوساطة التي بإمكانها التدخل لرأب الصدع بين الزوجين وفض النزاع دون اللجوء إلى طرق أبواب المحاكم، ويقوم بالدعاية لإطارات مدنية غير سليمة الأهداف والغايات، بدعوى سد الخصاص الحاصل في مراكز التكوين القادرة على تهييء الأزواج للحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وما إلى ذلك. فيصبح الأمر أقرب إلى سلعة معروضة للبيع والشراء منها إلى قضية مجتمعية بأبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية تُلزِم الدولة ذاتها بالتّدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لذلك، من غير المستغرب إغراق السياسات العمومية بمقاربات وبرامج شكلية تحت غطاء مساعدة الأفراد قبل الزواج وبعده على الاستفادة من تكوينات اجتماعية، لكن دون أن يُحدِث كل ذلك أثرا إيجابيا ملموسا على أرض الواقع، خاصة عند الوقوف على حقائق من قبيل ارتفاع معدلات سن الزواج لدى الذكور والإناث، واستمرار ارتفاع منحى نسب الطلاق، وانخفاض منحى نسب الإقدام على الزواج، وبروز العديد من الظواهر السلبية ذات الصلة بالمشاكل الزوجية والأسرية، خاصة تلك التي تطال المرأة والأطفال.

ولذلك، لا يمكن للمرء إلا أن يجد نفسه ميالا إلى الطرح الذي يتبنى ربط مراجعة القوانين المنظمة للأسرة بمشاريع الحماية الاجتماعية كتفكير استراتيجي للدول الإسلامية، بالنظر إلى محورية هذه الأخيرة في النسق العام للمجتمع، الذي يتطلب الوضوح في الرؤية والتصور قبل الإقدام على تبني خيارات التقويم والتعديل.

صحيح أن هناك ضرورة للاستمرار في إعادة النظر الجزئية بين الفينة والأخرى في قوانين الأسرة، باعتبارها من آليات إفراز ودعم وتقوية دينامية تغيير إيجابي من خلال منظور قائم على بعد إنساني يقتضي دفعا في اتجاه إحداث توازن أسري، وباعتبارها من صيغ إتاحة فرصة لتقدم اجتماعي تدريجي يتجاوز العيوب والاختلالات التي يُظهرها الواقع الأسري ويؤكدها واقع النزاعات الأسرية داخل أروقة التقاضي بمختلف البلدان الإسلامية. لكن الغاية الأهم من هذا وذاك تكمن في مواءمة قوانين الأسرة مع تطور المجتمعات ومتطلبات تنميتها المستدامة، ومع تأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في باقي التشريعات الوطنية التي هي في حاجة إلى وضع أسري سليم قادر على التنشئة وفق شروط العصر وقيمه الكونية.

وإلا، فإنه من خارج هذا المنظور لا يمكن استيعاب مسؤولية الدولة في ضمان الإنفاق على مكونات الأُسَر في حال تعذّر ذلك على الأزواج، سواء في حالات استمرار قيام العقد أو في حالات الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية، أو مسؤولية الدولة بخصوص حضانة الأولاد في حال تعذُّر ذلك على الأزواج لسبب من الأسباب، أو مسؤولية الدولة في توزيع الممتلكات الزوجية والأُسرية؛ المكتسب منها أو الموروث ضمانا لحقوق كل المكونات بمن فيهم الأولاد، وحماية الجميع من التشرد، أو مسؤولية الدولة في إلحاق النّسَب كحق للأولاد سواء كانت الوضعية العائلية للأبوين في إطار زواج أو لا...

ومن هذا المنطلق، أزمة الأسرة قد تتجسد في مشاكل ذات صلة بالأفراد، لكنها في نهاية المطاف أزمة تعمّ المجتمع وتعني الدولة. وهي إن كانت بهذا الحجم من الأهمية، فهي ليست أزمة دينية، خاصة في ظل بعض المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية محدودة القدرة على مستوى التّدخل لإنتاج الثروة وتوزيعها بشكل يضمن أسس الاستقرار والعيش الآمن في ظل علاقات تمتح من قيم التضامن والتعاضد.

فالسائد اليوم هو فساد الاعتقاد بالإكثار من التأويل والغلو والحشو، وعدم الإخلاص في العبادة بنقض الأقوال والأفعال للقيم والأخلاق، وغياب التقوى ومخافة الله في التطاول على الناس وأرازقهم، وانتفاء مقومات وخصائص الورع بعدم الكف عن المحارم، وافتقاد السلوك السليم بكافة أشكال الغش والنصب والاحتيال وانتهاز الفرص للوصول إلى غايات غير نبيلة ولا مراعية لمصالح الآخرين، وسوء معاملة الناس، وإفتاء في قضايا الناس بدون علم ولا معرفة ولا كفاءة، وانعدام الضمير في التدبير الدنيوي للواجبات والمسؤوليات وفي حفظ حقوق الناس وحرياتهم...

ولئن كانت هذه المواصفات جزء مما يؤشر على تحولات عميقة تهم أساسا بنيات المجتمعات الإسلامية ومؤسسات الدولة فيها، فكيف لا تعكسها مختلف الظواهر المَرَضية التي تعرفها الأسرة وتعاني من تداعياتها في المعيش اليومي كل مكوناتها من أزواج وزوجات وآباء وأمهات وأبناء وبنات؟ ففي الوقت الذي يتنامى عدد الأُسر بشكل بطيء جدا، فإن حجم الأسرة من حيث عدد أفرادها يتجه نحو الانكماش، دون أن يكون أمر هذا الخطر مدعاة لإعلان حالة طوارئ، ولا دافعا لتجنيد ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والسياسية والتدبيرية، لاستدراك ما ضعف أو تفكّك من علاقات أسرية، وتخطيط وبرمجة لتقوية عناصر تماسك ما تبقى منها على قيد مجابهة ظروف وشروط عيش أقل ما يمكن وصفه به هو أنه غير كريم. فالأسرة فعلا مرآة لما يتصف به مجتمعها من قوة أو ضعف، ومن تفكك أو تماسك.

وعلى هذا الأساس كانت الحاجة للتنصيص على تكفل الدول بحماية الأسرة في الدساتير، وضرورة قيام الدول بضمان هذه الحماية حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا بمقتضى القانون، لكي يتم فعلا - لا قولا - ضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، عبر سياسات عمومية مراعية للأبعاد الاجتماعية المُؤثِّرة فيها وفي علاقات مكوناتها، إن سلبا أو إيجابا.

وقد لا يختلف إثنان حول تزايد مشكلات ومعاناة الأسرة داخل الدول الإسلامية بسبب عوامل متداخلة ومتشابكة، بتفاوتات طبعا بينها من حيث السّبق أو الحدّة أو الدّواعي والأسباب. لكنها على العموم سائرة في طريقها من أسرة ممتدة ومتماسكة، يسودها التعاون وروح التضامن والتآزر بين الأفراد في تكاليف الحياة وأعباء المعيشة، إلى أسرة نووية تعيش على إيقاع مشاكل بسبب ضعف الإمكانيات المادية لأغلبية الأسر، خاصـة مع ضعف سياسة التشغيل وتيسير أمر الحصول على السكن، وخوصصة الخدمـات الأساسية كالصحـة والتعليـم. وهو ما أدى إلى الوقوع في مشكلات ثقافية ونفسية متفاقمة تسببت هي الأخرى في إهمال تنشئة الأولاد واهتزاز منظومة القيم وعدم الالتزام بمتطلبات الاحترام والتضامن والتآزر العائلي.