لا أطلع كثيرا على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن عودتي أحيانا لتتبع بعض ما يُكتب، اقتنعت بأن هناك سيولا جارفة اجتاحت هذه القارة الزرقاء وجرفت معها الكثير من قيم الحوار والتواصل، وتسللت في غفلة منا كائنات غريبة، لا أدري كيف نمت وترعرعت بيننا؟ وكيف تسربت إليها سموم الحقد والكراهية؟ والغريب أنها ممن يُفترض فيهم أن يكونوا حراسًا لقيم الحوار، ومنارات للفكر النقدي المستنير.

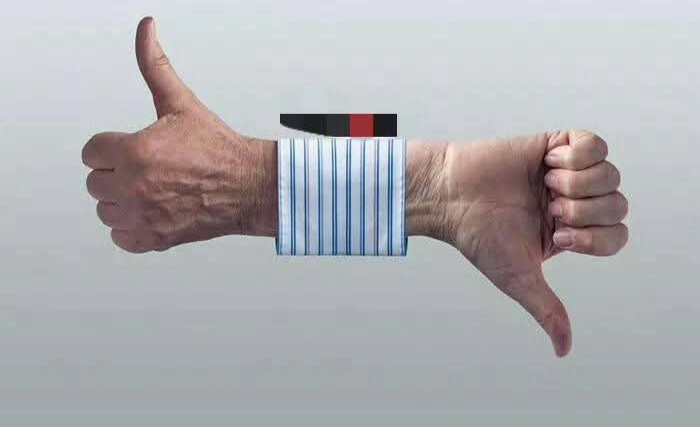

لماذا لا تحاول هذه الأصوات، ولو مرة واحدة، أن تفهم قبل أن تحكم؟ لماذا لا تقرأ، لماذا لا تتروى، لماذا لا تبحث إلا في زوايا الحقد والكراهية؟ لماذا تكتفي بالعناوين لتنسج قصصًا وحكايات، وتغوص في ماضي الأشخاص، تبحث عن كلمة، عن صورة، عن موقف، أي شيء يُغذي كراهيتها، لأن الحكم صدر قبلا وعليها تقديم كل الأدلة والبراهين على ذلك.

من أحد دروس عبدالصمد الديالمي في التسعينات في السوسيولوجيا بظهر المهراز كان يحدثنا عما أسماه بعودة "التوحش" في المجتمعات العربية الإسلامية التي ربطها بانتشار "الإسلام السياسي" وتداعياته على البنى الاجتماعية والثقافية. شخصيا كنت أكتفي دائمًا بتسميتها بـ”مظاهر اللاتمدن” أو "السلوك اللامدني" هذا التفسير الذي حمل أبعادًا نقدية عميقة لا يزال يقدم إطارًا تحليليًا لفهم ما نشهده اليوم من "معارك" في مواقع التواصل الاجتماعي ، وإن كان بتمظهرات مختلفة طبعا، معارك حولت هذا الفضاء من مجال للحوار والتفاعل والنقاش والنقد العلمي إلى ساحة للصراع والحقد والكراهية، يُقصى فيها المنطق لصالح الأهواء، ويُدفن فيها الاحترام تحت وطأة التهجم والتحقير.

إذا كان الديالمي قد رأى في الإسلام السياسي مظهرًا من مظاهر العودة إلى التوحش، فإن ما نعاينه اليوم أعمق وأشد تعقيدًا. لم تعد مظاهر التوحش مرتبطة بإطار ايديولوجي أو تيار سياسي بعينه، بل أصبحت نمطًا جديدًا من السلوك الجماعي الذي ينهش القيم الإنسانية في صميمها. مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان يُفترض أن تكون منصات للتواصل والتفاعل الإيجابي والنقد العلمي، تحولت إلى مساحات تعج بالكراهية، حيث يُختزل الآخر في موقف أو كلمة أو صورة، وتُستباح سمعته بمجرد اختلاف أو إنجاز.

الأغرب أن هذه المظاهر لم تعد حكرًا على العامة، بل انتقلت إلى أوساط يُفترض أنها نخبوية. ما حدث مؤخرًا من تهجم واسع النطاق على تعيين السيدة لطيفة أحرار عضوًا في مجلس إدارة وكالة وطنية لتقييم التعليم العالي يُعد مثالًا صارخًا. هذا السلوك لا يعكس فقط سوء فهمٍ لدور المجلس الإداري أو طبيعة العضوية، بل يكشف عن أزمة عميقة في القيم. هذه الأزمة تتجلى في اختزال الجدل إلى شخصنة مقيتة، ربما كثير من المتهكمين كانوا يرون أنهم الاحق بهذا التعيين، علما أن التعيين لا يمثل منصبا أو وظيفة، إنه مجرد تمثيلية لمديرة مؤسسة في مجلس إدارة، مهمة غير مؤدى عنها ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد برسم توجهات التكوين أو البحث العلمي كما اعتقد الكثيرون.

في لحظة، نكتشف كثير من الغل والحقد والتهكم والاستهزاء، لا علاقة له بالنقد ولا حرية الرأي، ليس لأن الفكر النقدي فقد قيمته، بل لأن السلوك تجاوز حدود الاختلاف المشروع إلى الإساءة الشخصية والاستهداف غير المبرر. حرية الرأي تتطلب أولًا الفهم العميق للسياق، والقدرة على التمييز بين ما هو موضوعي وما هو شخصي. لكنها تتآكل حين تصبح ذريعة للتشهير، وحين تتحول إلى أداة للهدم بدل البناء.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما الذي يدفع هذه النخب إلى هذا الشكل من السلوك؟ هل الأمر انعكاس لحالة من التراجع الحضاري والقيمي؟ هل هو انحدار في منظومة القيم نفسها التي أصبحت تتماهي مع الهدم وتجد صعوبة البناء؟

في هذا السياق، نحتاج إلى العودة إلى جذور هذه الظاهرة لفهمها في أبعادها السوسيولوجية والسيكولوجية. ما نشهده اليوم ليس مجرد مظاهر عابرة، بل تحولات عميقة تشير إلى أزمة في العلاقة بين الأفراد والمجتمع، أزمة في قيم عصرنا الرقمي.... إذا لم نقف عند هذه التحولات بجرأة ووعي، فإننا نخاطر بفقدان ما تبقى من النسيج القيمي الذي يُفترض أنه يُشكل أساس ما تبقى من التماسك المجتمعي.